Zusammenfassung des Vortrags von Dr. Joachim Kemper (Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg)

Zusammenfassung erstellt von Meike Schumacher

Digitalisierung verändert nicht nur Technologien – sie verändert die Art, wie Städte sich organisieren, erinnern und mit ihren Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. Was einst als technische Frage begann, wird heute zu einer kulturellen Herausforderung: Wie bleibt Stadtgesellschaft im digitalen Wandel handlungsfähig und im Gespräch mit sich selbst? Genau an diesem Punkt setzt Aschaffenburg mit dem Projekt DIALOG CITY an, über das Dr. Joachim Kemper in seinem Ringvorlesungsbeitrag berichtete.

Leitidee: Digitalisierung als Stadt-Dialog

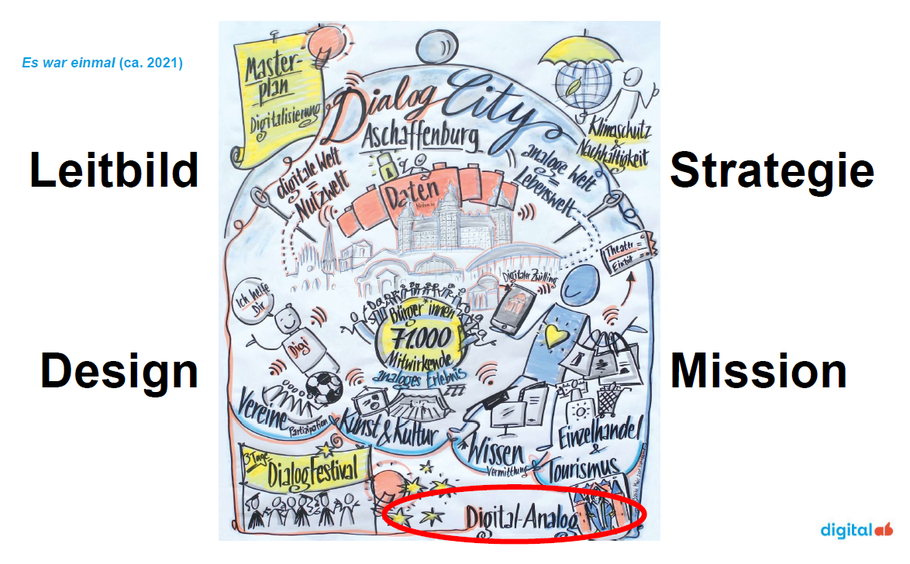

Kempers Kernthese: Stadt-Digitalisierung gelingt nur im Dialog – nicht als reines Technikprogramm, sondern als sozial-kultureller Prozess. Deshalb verknüpft DIALOG CITY „digital“ und „analog“ dauerhaft zu einem doppelten Partizipationspfad. Auf politischer Ebene stützt sich das Vorhaben auf ein städtisches Leitbild (seit 2019) und eine Design- und Kommunikationsarchitektur („digital AB“), die interne Digitalisierung, Services und Öffentlichkeitsarbeit sichtbar zusammenbindet.

Verwaltung & Service: Infrastruktur, Daten, Zugänge

Im ersten Handlungsfeld steht die Modernisierung der Verwaltung: Über 150 Onlinedienste reduzieren Wege, beschleunigen Abläufe und unterstützen nachhaltige Prozesse. Ein Smart-Data-Klimadashboard bündelt Sensordaten (u. a. LoRaWAN, DWD) zur Planung von Maßnahmen gegen Hitzeinseln. Ergänzend laufen W-LAN-Ausbau, ein Bürger-GIS (ABGIS), eine Dokumentenabholstation und der stadtweite Ausbau eines Dokumentenmanagementsystems – als Rückgrat der rechts- und revisionssicheren digitalen Aktenführung.

Kommunikation: Alle erreichen – nicht nur die Digital-Affinen

Weil Digitalisierung nur mit der ganzen Stadtgesellschaft trägt, setzt Aschaffenburg auf mehrkanalige Kommunikation: Blog, Social Media, Newsletter – und bewusst analoge Formate wie die Jahreszeitung „digital.ab“ an alle Haushalte. Ziel ist die Inklusion von Gruppen, die online schwer erreichbar sind.

Beteiligung & Gestaltung: Von dima bis ABstimme

Kern von DIALOG CITY ist die Bürgerbeteiligung in zwei Tiefenstufen:

· Ideenentwicklung in der digitalen Ideenmanufaktur (dima): Bürgerinnen und Bürger reichen Ideen ein; via Design Thinking und KI-gestützten Tools entsteht eine Projektmappe, die Fachämter prüfen.

- Deliberation/Entscheidungen über die Plattform ABstimme – für strukturierte Beteiligungsverfahren jenseits von reinen „Mängelmeldern“.

Diese digitalen Wege werden vor Ort mit Beratung, Workshops und Sprechstunden im Digitalladen (Roßmarkt 11 in Aschaffenburg) verknüpft – einem niedrigschwelligen Raum für analog-digitale Begegnung, u. a. mit Formaten für Seniorinnen und Senioren, Coding-Angeboten für Kinder, Podcasts und offenen Werkstätten.

Vom Stadtlabor zur Stadtpraxis: Sticker, App, Stadtkarte

Das Digitale Stadtlabor (seit 2020) sammelt Stadtgeschichten aus der Bevölkerung – zunächst während der Corona-Zeit, inzwischen thematisch breiter. Eine native App macht Beiträge georeferenziert im Stadtraum auffindbar; Boden- und QR-Sticker verbinden Orte, Geschichte und digitale Inhalte.

Europäischer Rahmen: DIALOG CITY als Creative-Europe-Projekt

Zwischen 2022 und 2025 wurde DIALOG CITY als europäisches Kooperationsprojekt mit sieben Partnern umgesetzt. Jährliche Future Festivals kombinierten digitale und analoge Formate, flankiert von Künstlerresidenzen:

· Mondovì/Turin (2023): „News from Home“ – künstlerische Stadtforschung mit einer großformatigen Fotomontage im öffentlichen Raum.

· Graz (2024): Arbeiten von Lenka Holíková zu Migration und Grenzerfahrung.

· Aschaffenburg & Montpellier (2025): In Aschaffenburg entstand der Future Pavillon am Schlossplatz als temporärer öffentlicher Arbeits- und Dialograum der Künstlerin Lisa Maria Baier („PapierNetz: Tradition, Transformation und Nachhaltigkeit“). Die Arbeit thematisierte Lücken in der visuellen Überlieferung –I etwa unsichtbare Frauenarbeit in Industrien – und nutzte u. a. KI-generierte Bildbahnen als Impuls für kollektive Erinnerung.

Citizen Archive Platform (CAP): Digitale Erinnerungen dauerhaft sichern

Besonders innovativ ist die Citizen Archive Platform (CAP) – eine Online-Abgabeplattform für digitale Privatbestände (Fotos, Videos, Audio, Dokumente). CAP schließt eine Lücke der Überlieferung des 21. Jahrhunderts: Bürger:innen können Dateien in zahlreichen Formaten einreichen; das Archiv prüft („bewertet“), ergänzt Metadaten und sichert die Inhalte langfristig. Ziel ist nicht primär die sofortige Veröffentlichung, sondern die dauerhafte, standardisierte Sicherung und spätere Nutzbarmachung. Die Lösung basiert auf WordPress, SQL-Datenbank und einem spezialisierten Verarbeitungs-Plugin (Upload-Schnittstelle, Formatvalidierung, Metadatenextraktion) und soll als Open-Source-Replikationspaket für weitere Gedächtnisinstitutionen verfügbar gemacht werden.

Wirkung und Ausblick: Stadt als Zukunftslabor

Kempers Resümee: In Aschaffenburg hat die Verknüpfung von Infrastruktur, Kommunikation und Partizipation die digitale Stadtentwicklung beschleunigt – sichtbar in Diensten, Daten-Nutzung und neuen Begegnungsorten.

Für die nächste Phase beim CAP selbst nennt er drei Hebel:

1. technische Weiterentwicklung und Community-Roll-out von CAP,

2. Netzwerkausbau (weitere Archive/Kommunen),

3. bessere Ansprache „jenseits der üblichen Verdächtigen“ – also dezentrale aufsuchende Formate, Events und Kooperationen. Geplante Sammlungsaufrufe (z. B. Fußball in Graz, kommz-Festival Aschaffenburg) zeigen, wie themenspezifische Kulturpraktiken als Türöffner wirken.

Fazit

DIALOG CITY zeigt, wie digitale Transformation zur Stadttransformation wird: Sie verbindet technische Modernisierung mit kultureller Praxis und konkreter Teilhabe. Der Weg über Räume, Rituale (Festivals/Residenzen), Werkzeuge (dima, ABstimme, CAP) und Erzählungen (Stadtlabor, Podcasts) macht Digitalisierung greifbar, verhandelbar, gestaltbar – und damit dauerhaft tragfähig.