Vortrag vom 03. November 2025 von Dr. Alexander Ziegler, Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e. V. (ISF) München

Zusammenfassung erstellt von Katja Leimeister

Veränderung gehört zum Selbstverständnis der Automobilindustrie. Seit der Erfindung des Automobils im späten 19. Jahrhundert hat sich die Branche immer gewandelt: vom handwerklich gefertigten Luxusprodukt über das fordistische Fließband bis hin zur globalen Lean Production der 1980er- und 1990er-Jahre. Doch bei all diesen Veränderungen blieben zentrale Fundamente der Branche weitgehend konstant – zum Beispiel der motorisierte Individualverkehr als hegemoniales Leitbild, um die Produktion und den Verkauf von Fahrzeugen zentrierende OEM-Strategien, die Dominanz des Verbrennungsmotors und die stabile Hierarchie zwischen Herstellern (OEMs) und Zulieferern.

Dr. Ziegler zeichnet diese historische Kontinuität nach, um deutlich zu machen, dass die aktuelle Entwicklung in Qualität und Tiefe anders ist. Während frühere Innovationen meist inkrementell verliefen, also bestehende Strukturen optimierten, greift der heutige Wandel an mehreren Fundamenten zugleich: Technologie, Geschäftsmodell und gesellschaftliche Leitbilder von Mobilität. Der Soziologe spricht daher von einem „Strukturbruch“, der die Spielregeln einer ganzen Industrie neu schreibt.

In seinem Vortrag untermauert er diese These, indem er die Ergebnisse aus mehreren aktuellen vom BMFTR (Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt) und der Hans-Böckler-Stiftung geförderten empirischen Forschungsprojekten in der Automobilindustrie in industriesoziologischer Perspektive reflektiert.

Treiber einer epochalen Umwälzung

Elektrifizierung – das Ende der Dominanz des verbrennungsmotorischen Antriebsstrangs

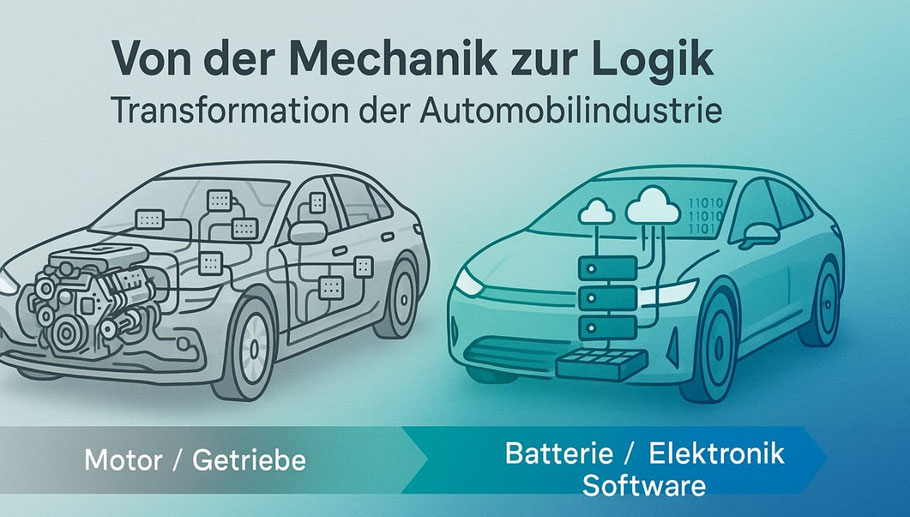

Der Übergang vom Verbrenner zum batterieelektrischen Antrieb markiert den sichtbarsten, zugleich aber auch den symbolischsten Bruch. Jahrzehntelang galt die Kompetenz im Antriebsstrang – im feinen Zusammenspiel aus Motor, Getriebe und Abgastechnik – als Stolz und Alleinstellungsmerkmal deutscher Ingenieurskunst.

„German Engineering at its best“, so zitiert Ziegler eine Führungskraft aus der Industrie, „hatte seinen Kern darin, das Ansprechverhalten des Motors, das Schaltgefühl oder die Geräuschkulisse noch um Nuancen zu verbessern.“ Diese Differenzierungsmöglichkeiten schwinden nun rasant. Ein Elektromotor ist technisch einfacher, die Zahl der Komponenten sinkt von mehreren Hundert auf wenige Dutzend.

Zugleich verschiebt sich der technologische Schwerpunkt: Batteriezellen, Leistungselektronik und Thermomanagement werden zu strategischen Schlüsselkomponenten. Hier dominieren nicht mehr klassische OEMs, sondern Elektronik- und Chemiekonzerne – häufig aus Asien. Chinesische Unternehmen wie BYD, CATL oder SVolt erobern ganze Wertschöpfungsstufen. Die lange geschlossene Wertschöpfungspyramide mit klaren Zulieferstufen öffnet sich.

Diese Umverteilung fällt in eine Zeit geopolitischer Unsicherheiten und einer sich wandelnden Industriepolitik: Dekarbonisierung, EU-Gesetzgebung und Förderprogramme in den USA oder China wirken als Katalysatoren, nicht als alleinige Ursache. Ziegler betont, dass „der Wandel nicht nur technologisch, sondern auch politisch getrieben“ sei – ein Zusammenspiel von Regulierung, Marktinnovation und gesellschaftlichem Druck.

Software und Digitalisierung – der „iPhone-Moment“ der Autoindustrie

Während die Batterie die Hardware revolutioniert, stellt die Softwarefrage das Nervensystem der Fahrzeuge auf den Kopf. Bisher war das Auto eine Sammlung spezialisierter Steuergeräte – jedes zuständig für eine Funktion, von ABS bis Airbag. Diese Struktur war über Jahrzehnte gewachsen und wurde dadurch immer komplexer.

Neue Akteure – allen voran Tesla – haben sie von Grund auf neu gedacht. Statt vieler kleiner Steuergeräte setzen sie auf zentrale Hochleistungsrechner und eine modulare Softwarearchitektur. Diese ermöglicht „Over-the-Air“-Updates, kontinuierliche Verbesserung und datenbasierte Geschäftsmodelle.

„Das software-definierte Fahrzeug ist der iPhone-Moment der Autoindustrie – der Übergang von einzelnen Geräten zu einer Softwareplattform, die sich über ihren Lebenszyklus hinweg weiterentwickelt.“

Damit verschiebt sich die Logik der Wertschöpfung. Software ist nicht mehr bloß Mittel zum Zweck, sondern wird zur Kernleistung. OEMs versuchen daher mehr Kontrolle zu gewinnen – Volkswagen etwa will den Eigenanteil an Software von 10 auf 60 Prozent erhöhen. Gleichzeitig drängen Tech-Konzerne wie Google, Apple, Nvidia oder Amazon in zentrale Schnittstellen des Fahrzeugs. Sie liefern Betriebssysteme, Cloud-Dienste oder Chips – und sichern sich so Anteile an Profitpools, die früher fest in Automobilhand lagen.

Diese „Plattformisierung“ erzeugt neue Abhängigkeiten, aber auch Chancen für Serviceorientierung und Ressourcenschonung: Fahrzeuge werden zu digitalen Produkten, deren Funktionen sich per Software-Update erweitern lassen und die in Flotten zur bedarfsorientierten Optimierung der Verkehrsflüsse eingesetzt werden können. Das alte Prinzip der Wertminderung – Neuwagenverlust ab Tag eins – könnte sich theoretisch umkehren. Ob dies realistisch ist, bleibt fraglich, denn Softwarekompatibilität und Hardwarezyklen folgen unterschiedlichen Logiken.

Neue Konsumformen und Mobilitätskonzepte

Neben Antrieb und Software verändert sich auch das Verhältnis von Mensch und Mobilität. Für viele junge Stadtbewohner ist das Auto kein Statussymbol mehr, sondern ein Nutzungsobjekt – Teil einer flexiblen, geteilten Mobilität. In China, so Ziegler, überlagern sich diese Trends besonders deutlich: Dort gilt das Fahrzeug zunehmend als „mobiles Smart Device“, das wie ein Smartphone bedient, gekauft und erneuert wird.

Direktvertrieb über Onlineplattformen, Abo-Modelle, Ride-Hailing und Robo-Taxis – die Akteure experimentieren mit neuen Geschäftsmodellen. Damit verschwimmen die Grenzen zwischen Automobil-, IT- und Dienstleistungsindustrie.

„Es ist Tag der offenen Tür im einstigen Closed Shop Automobilindustrie

–

Profitpools und Machtachsen werden neu verteilt.“

Markteintrittsbarrieren bröckeln: Start-ups, Elektronikfertiger und Plattformbetreiber konkurrieren mit den traditionellen Herstellern um die Kundenschnittstelle. Tesla verkauft direkt über das Internet, Foxconn – bekannt als Apple-Zulieferer – fertigt Fahrzeuge in Auftragsarbeit, und BYD integriert Batterie, Elektronik und Software in Eigenregie. Die bisherige Branchenordnung löst sich auf – ohne dass sich bereits eine neue stabile Struktur abzeichnet.

Arbeit im Strukturwandel – Wer bleibt, wer lernt, wer geht?

Transformation bedeutet nicht nur technologische, sondern auch soziale Bewegung. Ziegler spricht hier als Industriesoziologe – und rückt die Perspektive der Beschäftigten ins Zentrum.

Facharbeit und Produktion

In der Fertigung entstehen neue Tätigkeiten, andere verschwinden. Facharbeiter:innen müssen mit Hochvolt-Systemen umgehen, lernen Batteriemodule zu montieren und komplexe Anlagen digital zu überwachen. Industrie 4.0-Anwendungen halten Einzug in Montage und Logistik; Assistenzsysteme und Datenanalyse gehören zur Routine.

Dennoch ist der Wandel ambivalent. Ziegler verweist auf Zahlen, die einen deutlichen Beschäftigungsrückgang im Zuliefersektor zeigen: Über 50.000 Stellen gingen in zwei Jahren verloren. Besonders betroffen sind Unternehmen, deren Produktportfolio – etwa Einspritztechnik oder Getriebekomponenten – direkt am Verbrenner hängt.

Ein Interviewzitat eines Facharbeiters bringt das auf den Punkt: „Früher haben wir Kunststoff, Elektronik und Haptik selbst gemacht. Heute kaufen wir fast alles zu und montieren nur noch.“ – Eine Verdichtung der Arbeit bei gleichzeitiger Erosion von Wertschöpfungstiefe.

Softwareentwickler:innen – neue Elite der Branche

Softwareentwickler:innen entwickeln sich immer mehr zu den neuen Schlüsselarbeitskräften des Produktionsmodells. Ihre Rolle wandelt sich vom „Codierer“ – der, in der betrieblichen Rangordnung laut Beschäftigten einst zwischen Sekretariat und Putzkraft eingeordnet war – zu strategischen Innovatoren. Dafür müssen sie neue Programmiersprachen (Python, C++), automatisierte Tests, Cloud- und Machine-Learning-Umgebungen beherrschen.

Ziegler beobachtet in den Unternehmen dabei nicht nur technologische, sondern auch kulturelle Herausforderungen: Agile Methoden treffen auf Ingenieurhierarchien, Open-Source-Kollaboration auf geschlossene Sicherheitsstrukturen. Der War for Talent verschärft sich, besonders in Europa, wo große Konzerne mit Start-ups und Tech-Unternehmen um dieselben Spezialisten konkurrieren.

Damit verschiebt sich auch das Machtgefüge innerhalb der Unternehmen: Wer Software entwickelt, bestimmt zunehmend, was das Produkt „Auto“ künftig ausmacht.

Mitbestimmung und die Rolle der Gewerkschaften

Ein besonders aufschlussreicher Teil des Vortrags widmet sich der Mitbestimmung. Betriebsräte und Gewerkschaften, so Ziegler, sehen sich bei der Sicherung von Beschäftigung und guter Arbeit in der Transformation zunehmend vor die Herausforderung gestellt, nicht nur zu reagieren, sondern auch proaktiv Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Viele Betriebe haben inzwischen sogenannte Zukunftstarifverträge geschlossen, die Weiterbildung, Standortentwicklung und Beschäftigungssicherung verzahnen.

Damit verändern die Akteure der Mitbestimmung auch ihr eigenes Selbstverständnis. Ein Betriebsrat formuliert es so: „Nur Kündigungsschutz reicht nicht mehr. Wir müssen lernen, strategisch zu denken – Aufträge mit Marge sichern, heißt Zukunft sichern.“

Ziegler interpretiert das als Signal einer erweiterten sozialpartnerschaftlichen Kultur: „Mitbestimmung kann dann zum Innovationsmotor werden, wenn sie Langfristorientierung in Strategieprozessen stärkt, Belegschaften einbindet und das Wissen zur Erschließung neuer Geschäftsfelder in den Unternehmen systematisch mobilisiert.“

Spannungsfelder und neue Leitfragen

Der Vortrag verdeutlicht, dass die Transformation der Automobilindustrie keine lineare Entwicklung ist, sondern ein Prozess voller Ungleichzeitigkeiten und Spannungen:

- Technologische Parallelität: Alte und neue Antriebe koexistieren, Unternehmen müssen zwei Welten gleichzeitig bedienen.

- Ökologische Ambivalenz: Elektromobilität reduziert Emissionen im Betrieb, verursacht aber bei der Produktion zunächst hohe ökologische Fußabdrücke; Kreislaufwirtschaft wird zur entscheidenden Ergänzung.

- Digitale Halbwertszeit: Updatefähigkeit steht im Konflikt mit Nachhaltigkeit – kurze Softwarezyklen vs. lange Produktlebensdauer.

- Regionale Brüche: Industriestandorte wie Schweinfurt oder Stuttgart stehen unter Druck; regionale Strukturpolitik wird zur Überlebensfrage.

Ziegler plädiert für eine aktive Gestaltung des Wandels – durch Politik, Forschung, Unternehmen und Mitbestimmungsakteure gemeinsam. Transformation, so seine Kernbotschaft, ist kein Naturereignis, sondern ein kollektiver Gestaltungsauftrag.

Fazit: Gestaltung statt Schicksal

Die Transformation der Automobilindustrie in eine nachhaltige Mobilitätswirtschaft ist weit mehr als die Ablösung des Verbrenners durch eine Batterie. Sie ist eine tiefgreifende Neuordnung technologischer, ökonomischer und sozialer Strukturen.

Ziegler betont drei zentrale Erfolgsfaktoren:

- Kompetenzen nutzen und erneuern: An bestehende Stärken anknüpfen, und neue Fähigkeiten integrieren – etwa eine gesellschaftsweite Qualifizierungsoffensive bei Software- und Halbleiterkompetenz.

- Arbeit aktiv mitgestalten: Qualifizierung von Arbeitskräften als Zukunftsinvestition verstehen, nicht als Kostenpunkt, und Beschäftigte empowern.

- Beteiligung sichern: Unternehmen, Mitbestimmung, Forschung und Politik als Partner in gemeinsame Lernprozesse bringen.

„Für diesen Wandel gibt es keine Blaupause“, so Ziegler zum Schluss. „Aber wir können aus früheren Strukturwandel-Erfahrungen lernen – wenn wir den Mut haben, langfristig zu denken und gemeinsam zu handeln.“