Vortrag vom 27. Oktober 2025 von Prof. Dr. Verena Rock, Technische Hochschule Aschaffenburg

Zusammenfassung erstellt von Meike Schumacher

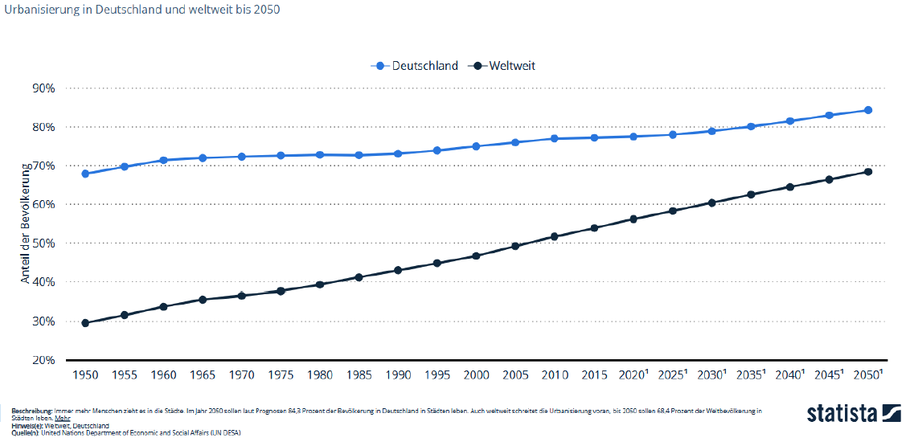

Prof. Dr. Verena Rock knüpft in ihrem Ringvorlesungsbeitrag an Walter Siebel an: Urbanität ist weniger ein baulicher Zustand als eine soziale Lebensform – geprägt von Vielfalt, Dichte und Austausch. Für die Immobilienwirtschaft heißt das: Wert entsteht dort, wo räumliche und funktionale Mischung Interaktion ermöglicht. Urbanität wird damit zur strategischen Ressource für lebenswerte Räume.

Fünf Kerndimensionen der Transformation

Die Stadt ist Spiegel gesellschaftlichen Wandels – Rock strukturiert diesen entlang von fünf Dimensionen:

· Arbeit & Produktion: Hybrides Arbeiten reduziert den Büroflächenbedarf, konzentriert hochwertige Flächen in Toplagen und schafft Nachfrage nach flexiblen, kurzfristigeren Mietlösungen sowie Innovationsquartieren (z. B. HafenCity).

· Mobilität & Erreichbarkeit: Abkehr vom Auto-Zentrat, Ausbau von Rad- und Fußwegen, Sharing und E-Mobilität. Leitbild: die 15-Minuten-Stadt, in der zentrale Funktionen in kurzer Distanz erreichbar sind.

· Konsum & Freizeit: Onlinehandel senkt den Bedarf an klassischem Retail, steigert Logistikansprüche – Innenstädte wandeln sich von Konsumtempeln zu sozialen Treffpunkten.

· Nachhaltigkeit & Resilienz: ESG, Kreislaufwirtschaft und Suffizienz prägen Entscheidungen; bezahlbares Wohnen wird zur sozialen Frage.

· Wohnen & Lebensformen: Mehr gemeinschaftliche und temporäre Wohnformen (Co-Living, WG), sinkender Pro-Kopf-Flächenverbrauch, spezialisierte Angebote von barrierefrei bis betreut.

Von der Stadt zum Gebäude: Funktionale und technologische Wenden

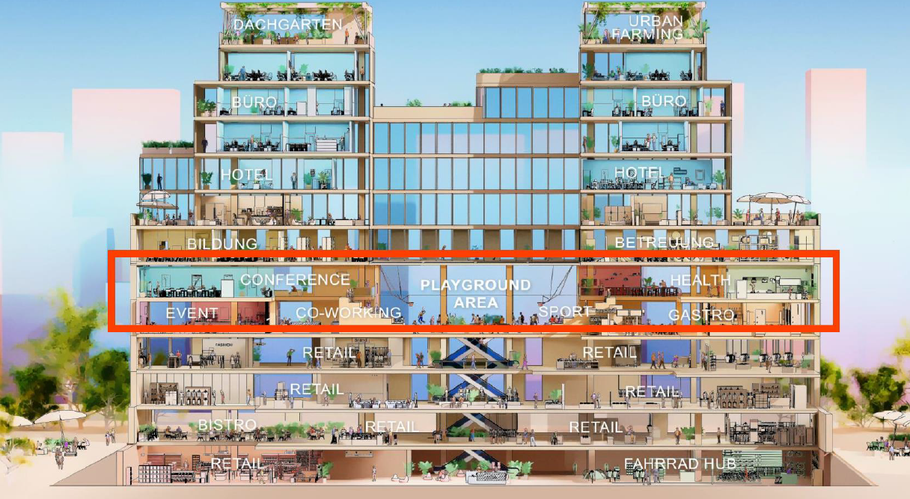

Mit Blick auf die Immobilie als zentrales Element der urbanen Transformation verdeutlicht Verena Rock, dass die Trennung zwischen Stadtplanung und Gebäudestruktur zunehmend aufgelöst wird. Wo früher monofunktionale Gebäudeensembles das Stadtbild bestimmten, entstehen heute hybride Nutzungen, die Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Bildung eng miteinander verweben. Das Beispiel des P&C Hauses zeigt diese Entwicklung exemplarisch: Aus einem reinen Einzelhandelsgebäude wird ein vertikal gemischtes Nutzungskonzept, das im Erdgeschoss weiterhin Ladenflächen vorsieht, darüber aber Sport- und Eventzonen, eine Schule mit Bibliothek, Hotel- und Büroflächen integriert. Durch zusätzliche Aufstockung entsteht mehr Dichte bei gleichzeitigem Raum für Begrünung und Freiflächen – ein Gebäude als Mikrokosmos, in dem zentrale Funktionen in einem kompakten Radius verfügbar sind.

Parallel dazu schreitet die technologische Transformation voran. Gebäude werden zu datenfähigen Systemen, deren Planung und Betrieb zunehmend digital gesteuert wird. Mit „Building Information Modeling“ (BIM) entsteht der digitale Zwilling eines Bauwerks, der sämtliche Informationen zu Materialien, Flächen, Energieverbrauch und Wartung integriert. Sensorik, vernetzte Steuerungssysteme und KI ermöglichen eine vorausschauende Instandhaltung, reduzieren Energieaufwand und Betriebskosten. Zugleich verändert sich das Bauen selbst: modulare Vorfertigung, robotergestützte Fertigungslinien und standardisierte Bauteile – etwa bei Unternehmen wie Gropyus – verkürzen Bauzeiten auf wenige Monate und könnten mittelfristig einen Beitrag zur Senkung der Baukosten leisten. Digitalisierung wird hier nicht Selbstzweck, sondern ein Mittel, um Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit zu verbinden.

Diese technologische Perspektive bleibt bei Rock jedoch stets eingebettet in eine soziale und ökologische Logik. Energieautarke, kreislauffähige Gebäude, CO₂-Monitoring, und Wiederverwendung von Materialien sind ebenso Teil der Transformation wie gesellschaftszentrierte Partizipation, Inklusion und Sicherheit. Die Stadt der Zukunft ist für sie nicht nur eine smarte, sondern auch eine sozial resiliente Umgebung. Architektur, Nutzung und Technologie verschränken sich zu einem neuen Verständnis von Urbanität, das weniger auf Maximierung von Fläche als auf Lebensqualität zielt.

Branche im Wandel: Wertschöpfung, Kultur und neue Akteure

Die Immobilienwirtschaft selbst steht dabei vor einer tiefen strukturellen Erneuerung. Obwohl sie rund ein Fünftel der gesamtdeutschen Wertschöpfung generiert, gilt sie als vergleichsweise intransparent, fragmentiert und digital rückständig. Daten über Märkte und Bestände sind oft unzugänglich, Prozesse heterogen, die Zusammenarbeit vieler Spezialdisziplinen schnittstellenintensiv und komplex. Umso drängender ist der Wandel hin zu integrierten, datenbasierten Managementsystemen, in denen Planung, Bau, Betrieb und Vermarktung digital miteinander verknüpft sind. Der Übergang von der analogen zur digital vernetzten Wertschöpfungskette – vom Ankauf über Projektentwicklung und Nutzung bis zur Transaktion – bildet den Kern dieser Transformation.

Rocks Forschung zeigt, dass der digitale Reifegrad der Branche bislang nur durchschnittlich ist. Künstliche Intelligenz, Blockchain oder Predictive-Maintenance-Ansätze werden kaum flächendeckend eingesetzt. Hemmnisse liegen weniger in der Technik als in der Mentalität: kulturelle Vorbehalte, Widerstände gegen Veränderung und fehlende Umsetzungskompetenz bremsen den Fortschritt. Auffällig ist die Wahrnehmungslücke zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden – erstere überschätzen meist den Digitalisierungsstand ihrer Unternehmen, während letztere die praktischen Defizite im Alltag unmittelbar erfahren. Daraus ergibt sich ein klarer Befund: Digitalisierung ist kein reines Technologie-, sondern vor allem ein Kulturthema. Nur wenn Strategie, Datenmanagement und Organisationskultur gemeinsam gedacht werden, kann der Wandel gelingen – Rock veranschaulicht dies mit einem „Raketenmodell“ der gif (Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung), in dem alle drei Triebwerke der digitalen Transformation gleichzeitig zünden müssen.

Der kulturelle Wandel, der jeder Transformation innewohnt, betrifft vor allem Führung und Zusammenarbeit. An die Stelle klassischer Hierarchien treten agile Formen der Kooperation, interdisziplinäre Teams und eine offene Fehler- und Lernkultur. Führungspersonen werden zu Coaches, deren Kernkompetenzen weniger in Fachwissen, sondern in Kommunikation, Empathie und Resilienz liegen. In der von Rock zitierten BANI-Welt – brüchig, ängstlich, nichtlinear, unverständlich – zählt nicht mehr Kontrolle, sondern Orientierung. Menschen rücken als Innovationstreiber ins Zentrum, und der Erfolg eines Unternehmens misst sich zunehmend an seiner Fähigkeit, Vertrauen, Sinn und Lernfähigkeit zu fördern.

Gleichzeitig verändern sich die Marktstrukturen. Neben etablierten Bestandshaltern treten PropTech- und Plattformunternehmen auf, die mit datenbasierten Geschäftsmodellen und Konzepten wie „Space as a Service“ neue Flexibilität schaffen. Mietverträge werden kürzer, Nutzungen temporärer, Gebäude multifunktionaler. Die Nutzerinnen und Nutzer selbst werden zu Co-Produzent:innen urbaner Räume: Ihr Verhalten entscheidet über Nachfrage, Flächengestaltung und letztlich über den Wert einer Immobilie. Eigentümer dagegen wandeln sich zu Ermöglichern, die durch Offenheit und Kooperation nachhaltige, sozial integrierte und wirtschaftlich tragfähige Stadtentwicklung ermöglichen. Transformation, so Rock, entsteht nur, wenn digitale Innovation, kultureller Wandel und gesellschaftliche Verantwortung zusammenwirken.

Ausblick: Die hybride, resiliente und partizipative Stadt

Rock fasst die Zukunft der Urbanität als hybrides Zusammenspiel von physischem Raum, digitaler Infrastruktur und sozialem Gefüge: klimaangepasst und sicher, partizipativ gestaltet, mit einer Immobilienwirtschaft, die digitale Geschäftsmodelle skaliert, KI sinnvoll einsetzt und ESG als Werttreiber versteht. Eigentum bleibt wichtig – aber als Enabler für lebendige, gemischte und nachhaltige Quartiere.